- 沖縄の注文住宅、親世代はRC一択って言うけど、本当に木造じゃダメなの?

- 木造住宅って、沖縄の台風やシロアリに本当に耐えられるのか不安…。

- RC造は高いイメージがあるけど、木造と生涯コストで比べたらどっちがお得?

- RC造の実家が夏暑く冬寒かった…。沖縄で本当に快適に暮らせる家はどっち?

- 沖縄の注文住宅の情報が少なすぎる!木造とRC、公平な視点で比較したい。

今回は、そんな沖縄の注文住宅における永遠のテーマについて、私自身の経験とデータを基に、後悔しないための考え方を掘り下げていきます。

結論からいうと、沖縄の注文住宅で考えるべきは「木造かRCか」という単純な構造比較ではなく、「どんな性能の家で、どんな暮らしを送りたいか」という本質的な問いこそが、後悔しないための答えに繋がります。

なぜなら、私自身が断熱性の低いRC造の実家で不快な思いをし、一方で高性能な木造住宅を建ててみて、その快適性と光熱費の安さを身をもって体験したからです。

「でも、結局は個人の感想でしょ?」

「台風や耐久性を考えたら、やっぱりRCの方が安心なんじゃないの?」

といった声が聞こえてきそうですね。

たしかに、耐久性への安心感は家づくりでとても重要です。それに、私の体験が全てではありません。しかし、この記事では私の体験談だけでなく、沖縄県の公式データや、現代の建築技術がどう進歩しているかという客観的な事実も交えて、多角的に比較していきます。

この記事を読むことで、以下のことが分かります。

- なぜ沖縄で木造住宅が増えているのか、その背景とデータ

- 木造とRCの生涯コストの違い(リアルな光熱費データ付き)

- 後悔しない工務店選びの鍵となる、たった一つの重要な質問

沖縄での家づくりは、気候の特性上、本土とは異なる配慮が必要です。

特に温熱環境とエネルギー効率は、快適な暮らしと家計に直結する重要なポイント。

この記事が、情報に惑わされることなく、ご自身の家族にとっての最適解を見つけるための、材料になれれば幸いです。

それでは行ってみましょう。

沖縄注文住宅の木造vsRC造の比較ちょっと待った!論点は「家の性能」

- 親世代の「沖縄はRCが当たり前」は本当?その常識、一度疑ってみませんか?

- データで見る沖縄の住宅事情。実は木造住宅が年々増加しているという事実

- 我が家の反省録「RC造の実家が夏は暑く、冬はとても寒かった」という快適性の真実

- 比較すべきは3つ!「高性能木造 vs 高性能RC」でメリット・デメリットを再整理

親世代の「沖縄はRCが当たり前」は本当?その常識、一度疑ってみませんか?

「親世代の「沖縄はRCが当たり前」は本当?その常識、一度疑ってみませんか?

沖縄で家づくりを始めると、まるで合言葉のように聞こえてくる言葉が浮かび上がります。

「家を建てるなら、やっぱりRC(鉄筋コンクリート)じゃないとね」

私の周りでもそうでした。両親や親戚、友人たちからも「木造は台風が心配」「シロアリは大丈夫なの?」と、何度も、本当に何度も言われたものです。そのたびに、「やっぱりそうなのかな…」と漠然とした不安を感じていました。

周りの大切な人たちが口を揃えて言うのですから、それが一番安心できる道なのだと信じたくなるのも当然です。私も、家づくりを始めた当初は「沖縄の家=RC造」という選択肢以外、ほとんど考えていませんでした。

まさに、思考停止の状態。

でも、親や周りがみんなそう言うんだから、やっぱりRCの方が安心なんじゃないの…?

最初はそう信じて疑わなかった。でも、調べていくうちに、その”常識”が必ずしも今の最適解ではないことに気づいたんだ。

少しだけ、立ち止まって考えてみてください。

その「RCが当たり前」という常識は、いつの時代の情報が元になっているのでしょうか。

確かに、かつての沖縄において、台風やシロアリに強いRC造は最良の選択肢だったのかもしれません。しかし、時代は変わりました。建築技術は驚くほど進歩し、特に木造住宅の耐久性や快適性は、昔のイメージとは全くの別物になっています。

もし、昔ながらのイメージだけで「RC一択」と決めてしまったら…?

もしかすると、コストを抑えながら、より快適で、あなたの家族に本当にフィットする家づくりの可能性を、知らず知らずのうちに見過ごしてしまうことになるかもしれません。

この記事は、どちらが良い・悪いと決めつけるものではありません。

ただ、あなたが後悔しない家づくりをするために、「当たり前」を一度疑い、ご自身の目でフラットに比較検討するための判断材料を提供できればと思っています。

データで見る沖縄の住宅事情。実は木造住宅が年々増加しているという事実

「沖縄ではRCが当たり前」という長年の常識。しかし、その常識は本当に今も続いているのでしょうか。

百聞は一見にしかず。まずは、実際のデータを見てみましょう。

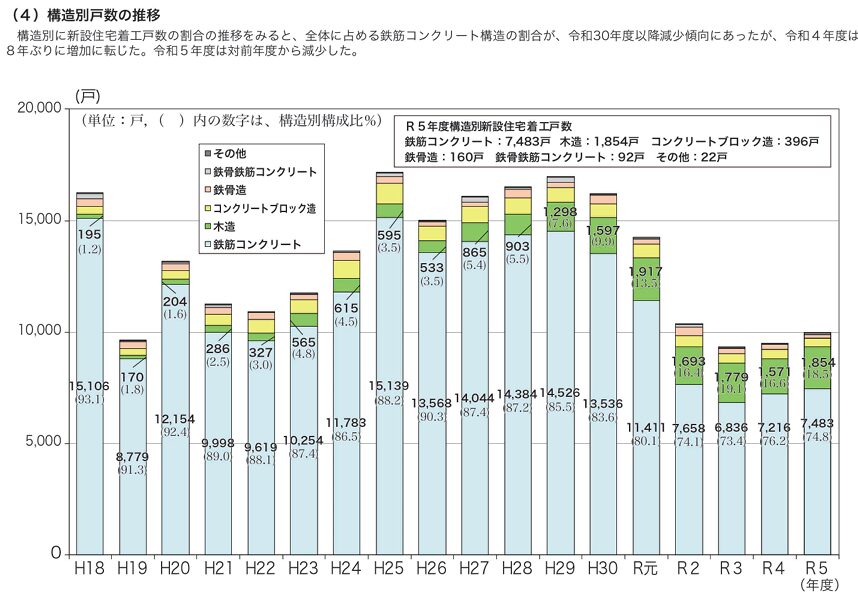

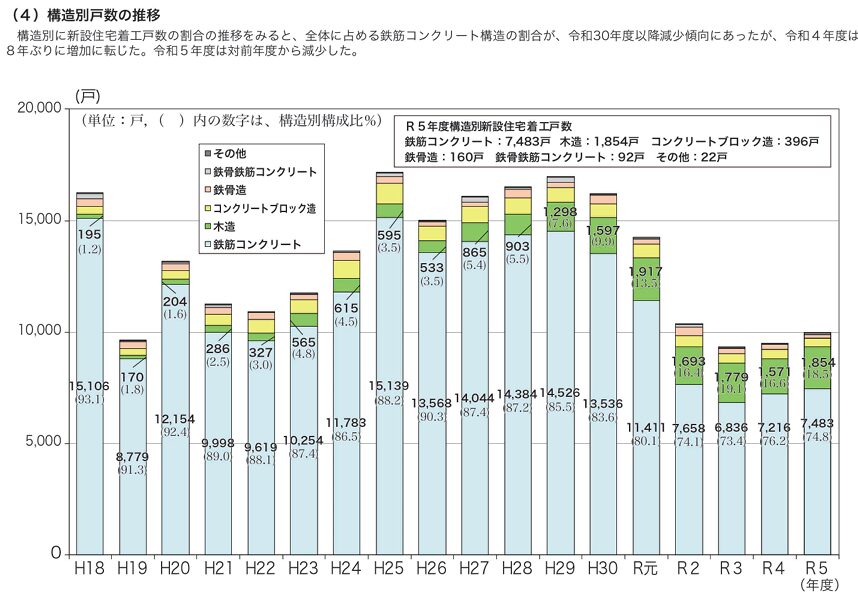

これは、沖縄県が公表している新設住宅の構造別着工戸数の推移を、私がグラフにしたものです。特に「RC造(鉄筋コンクリート)」と「木造」の割合の変化に注目してみてください。

沖縄県における新設住宅着工戸数の推移(構造別)

https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/jutakutochi/1012281/1021615/1012285.html

このグラフから、いくつかの興味深い事実が浮かび上がってきます。

- RC造(水色)の割合は、長期的に減少傾向にある。

平成18年(2006年)には93.1%という圧倒的なシェアを誇っていましたが、令和5年(2023年)には74.8%まで減少しています。 - 木造(緑色)の割合は、驚くほど増加している。

平成18年にはわずか1.2%(195戸)だった木造住宅が、令和5年には18.5%(1,854戸)にまで急増。この十数年で、そのシェアは約15倍にも伸びているのです。

これは、何を意味しているのでしょうか。

私は、このデータが沖縄の家づくりにおける価値観の大きな変化を物語っていると考えています。

かつては「耐久性」や「台風対策」の観点からRC造が圧倒的に支持されていました。しかし、建築技術の進歩により木造住宅でも十分な性能が確保できるようになった今、「コスト」や「デザインの自由度」、そして何より「住み心地の良さ」を重視する人が着実に増えているのではないでしょうか。

もしかしたら、「本当にRCだけでいいのかな…」と感じているその疑問は、自分一人のものではないのかもしれません。むしろ、このデータを見る限り、多くの人があなたと同じように立ち止まって考え、新たな選択をしていると言えます。

だからこそ、周りの声に流されるのではなく、ご自身の目でしっかりと情報を集め、比較検討することが、後悔しない家づくりのためには不可欠なのです。

- 沖縄の住宅事情についてデータで解説しましたが、沖縄の家づくりにおける地域特性と独自の工夫についても、別記事で詳しくまとめています。

≫沖縄家づくりで知っておきたい地域特性と独自の工夫をまとめてみた

我が家の反省録「RC造の実家が夏は暑く、冬はとても寒かった」という快適性の真実

データを見て「沖縄でも木造が増えているんだ」と、少し意外に感じたかもしれませんね。ではなぜ、そのような変化が起きているのでしょうか。

そのヒントは、意外にも私自身の過去の経験にありました。ここからは少し、私個人の体験談…、家づくりにおける「反省録」にお付き合いいただけますか。

何を隠そう、私の実家は沖縄ではごく一般的なRC造です。そして、この家での暮らしの記憶こそが、私が「高性能住宅」という答えにたどり着く原点となりました。

今でも忘れられないのが、西側にあった私の子供部屋の記憶。

夏の夕方、部活から帰ってきて部屋のドアを開けると、もわぁっとした熱気が顔にまとわりつきます。日中に壁や天井が溜め込んだ太陽の熱が、じわじわと部屋に放出され続け、まるで天然のサウナのよう。あっという間に汗がジトっと噴き出してきます。

夜になっても部屋の熱はなかなか抜けず、寝苦しさから逃れるために窓を開ける毎日。扇風機が生み出すのは、ただ空気をかき混ぜるだけの、生ぬるーい風でした。

そして、冬。

高校生の頃、興味本位で部屋の腰窓の内と外に温度計を置いてみたことがあります。ある寒い日の夜、「どうにも寒いな…」と感じて室温を見ると15℃。そして、窓の外に置いてある温度計も、外気温も全く同じ15℃を指していました。

外の気温と、部屋の中の気温が、全く同じ…。

これって、家の中にいる意味ってあるのでしょうか?快適な住まいとはとても言えず、まるで雨風をしのぐためだけの「コンクリートの箱」の中に住んでいるような気分でした。

え、本当に外と中が同じ温度だったの?信じられない…。

この経験があったからこそ、新しい家では何よりもまず『一年中快適に過ごせること』を絶対条件にしたんだ。

この話は、なにも私の実家だけが特別だったわけではありません。

旧盆で親戚の家を回れば…、室内にある熱気を逃がす意図で窓をあけつつ、並行してエアコンをガンガンに効かせて室内を冷やしている家があったり。年末年始に訪ねれば、靴下を履いていても床からキンキンに冷気が伝わってきて、むしろ日向ぼっこしている外の方が暖かい家があったり。

この感覚、きっと多くの方が「あるある!」と思っていただけるのではないでしょうか。

これこそが、家の性能、特に「断熱」という考え方をあまり考慮せずに建てられた、昔ながらのRC造のリアルな姿なのだと思います。

比較すべきは3つ!「高性能木造 vs 高性能RC」でメリット・デメリットを再整理

私の実家での体験談、いかがでしたでしょうか。

「そうそう、うちもそうだった!」と共感してくださる方もいれば、「今のRC住宅は違うはず」と感じた方もいるかもしれません。

その通りなんです。

ここが一番大切なポイント。

私たちはつい、「木造か、RCか」という二択で物事を考えてしまいがちです。しかし、本当に比較すべきなのは、構造の違いだけではありません。

これからの家づくりで後悔しないためには、そもそも「性能の低い家」という選択肢は外すべきだ、と私は自身の経験から断言します。なぜなら、私の実家のような「夏は暑く、冬は寒い」家での暮らしを、これから家を建てる誰にも味わってほしくないから。

その大前提に立った上で、本当に比較検討すべき選択肢は、次の「3つ」に絞られます。

- 昔ながらのRC住宅(断熱・気密が不十分な、私の実家のようなタイプ)

- 今の時代の、高性能な木造住宅

- 今の時代の、高性能なRC住宅(外断熱などで性能を高めたタイプ)

この3つを、家づくりで重要となる「快適性」「コスト」「耐久性」の3つの軸で、改めてメリット・デメリットを整理してみましょう。

| 構造の種類 | 快適性(温熱環境) | 初期コスト | 耐久性(台風など) |

|---|---|---|---|

| ①昔ながらのRC | × (夏暑く冬寒い) | △(木造よりは高め) | ◎ |

| ②高性能な木造 | ◎(効率よく快適に) | ◎(比較的安価) | ◯(現代技術で十分) |

| ③高性能なRC | ◎(非常に快適) | ×(かなり高額に) | ◎ |

この表を見て、あなたは何を感じるでしょうか。

私がこの表から伝えたいのは、たった一つのことです。

それは、「①昔ながらのRC住宅を、あえて今から新築で建てる積極的な理由が見当たらない」という事実。快適性は低く、コストも決して安くはありません。

つまり、あなたの選択肢は実質的に「②高性能な木造住宅」か「③高性能なRC住宅」のどちらかになるはずです。

「快適な暮らし」を大前提とした上で、

「コストを抑えたいなら木造」

「コストがかかっても最高の高性能住宅を求めるならRC」

という、より質の高い比較検討ができるようになります。

沖縄の注文住宅、木造かRCかの決め手は快適性とコスト。生涯の満足度が変わります

- 「坪単価」に騙されるな!本当に見るべきは光熱費を含めた生涯コスト

- 台風・シロアリは大丈夫?現代の木造住宅の耐久性と具体的な対策

- 快適の鍵は「C値1.0以下」。高気密高断熱と換気で実現する究極の住み心地

- 後悔しない工務店選びの鍵。「私が実践した効率的な情報収集と、たった一つの質問」

「坪単価」に騙されるな!本当に見るべきは光熱費を含めた生涯コスト

家づくりを進めていると、必ず目にするのが「坪単価〇〇万円」という言葉。

ついつい、この数字だけでハウスメーカーや工務店を比較してしまいがちですよね。

ですが、その坪単価には、一体どこまでの費用が含まれているのでしょうか。そして、家を建てた後にかかる費用については、どれくらい想像できているでしょうか。

家づくりで本当に大切なのは、建築時にかかる初期費用だけではありません。30年、40年と長く住み続ける中で、毎月支払っていく光熱費や、将来のメンテナンス費用まで含めた「ライフサイクルコスト(生涯コスト)」で物事を判断することも大切です。

初期費用が多少安くても、毎月の光熱費が高い家と、初期費用は少し高くても、光熱費をぐっと抑えられる家。長い目で見れば、どちらがお得かは冷静に考えれば分かるはず。

「でも、高性能住宅って言っても、沖縄の夏は暑いし、結局電気代はすごくかかるんじゃないの?」

その疑問、すごくよく分かります。何を隠そう、私自身が家を建ててる前に一番不安に思っていたことですから。

だからこそ、実際に我が家で1年間、電気代をきっちり記録してみました。

その全てのデータを、ここで包み隠さず公開します。

【我が家の実測データ】月々の電気代と太陽光売電収入(2024年4月~2025年3月)

| 請求年月 | 合計電気 使用量(kWh) | 請求金額(円) | 太陽光 売電収入(円) | 売電収入を差し引いた 実質電気代(円) |

|---|---|---|---|---|

| 2024年4月 | 288 | 5,816 | 3,664 | 2,152 |

| 2024年5月 | 344 | 7,353 | 4,576 | 2,777 |

| 2024年6月 | 426 | 10,111 | 3,744 | 6,367 |

| 2024年7月 | 452 | 11,646 | 3,008 | 8,638 |

| 2024年8月 | 357 | 8,990 | 3,552 | 5,438 |

| 2024年9月 | 338 | 7,171 | 5,488 | 1,683 |

| 2024年10月 | 326 | 7,293 | 4,880 | 2,413 |

| 2024年11月 | 316 | 7,393 | 3,392 | 4,001 |

| 2024年12月 | 262 | 6,791 | 3,648 | 3,143 |

| 2025年1月 | 385 | 9,261 | 3,376 | 5,885 |

| 2025年2月 | 315 | 7,250 | 3,360 | 3,890 |

| 2025年3月 | 297 | 6,828 | 2,960 | 3,868 |

| 年間合計 | 4,106 | 95,903 | 45,648 | 50,255 |

| 月平均 | 342 | 7,992 | 3,804 | 4,188 |

この表が、全館空調で24時間快適な暮らしを送る6人家族の、リアルな電気代の全貌です。

一年で最も暑い7月でも、全館空調を快適に使いながら実質負担額は8,638円。一方で太陽光発電がよく働いてくれた9月には1,683円まで下がります。そして、年間の実質的な電気代負担は、月平均でわずか約4,188円という結果になりました。

これは、私が以前住んでいた、断熱性能の低いアパートの電気代(夏場は14,000円超え)と比較しても、劇的に安くなっています。しかも、アパート時代は各部屋のエアコンをフル稼働させても「家全体が快適」という状態には程遠かったのです。

ただ、正直に告白すると、この1年間のデータは、入居して1年目のデータのため「最適化された数字」ではありません。特に、実質負担額がぐんと上がっている6月、7月は、梅雨時期の除湿運転や真夏の冷房運転の設定をどうするべきか、かなり試行錯誤していました。

蓄電池やエコキュートの使い方も含め、暮らし始めて1年目は「お試し期間」のようなもの。そんな我が家の、まだ荒削りなデータですが、だからこそリアルだと思い、あえて全てを丸裸で公開させていただきました。

この事実から言えるのは、たとえ最適化の途中であっても、高性能住宅はこれだけのポテンシャルを発揮してくれるということ。そして、工夫次第でさらに光熱費を抑えられる「伸びしろ」があるということです。

「坪単価」という入り口の数字だけに目を奪われ、この「生涯コスト」という視点を見失ってしまうと、「安く建てたつもりが、住んでみたら光熱費が高くて生活が苦しい…」なんていう、最も避けたい後悔に繋がりかねません。

家づくりは、構造や間取りを選ぶことだけが全てではありません。

自分たちの未来の暮らしと家計を、賢く設計することでもあるのです。

- 高性能住宅の光熱費や太陽光発電の実際のデータが気になる方は、私の家で1年間記録した電気代の詳細をまとめた記事も参考になるはずです。家計のリアルな数字を知りたい方はぜひチェックしてください。

≫沖縄の高気密高断熱住宅、電気代はいくら?!太陽光&全館空調1年間の記録

台風・シロアリは大丈夫?現代の木造住宅の耐久性と具体的な対策

沖縄で木造住宅を検討する上で、どうしても頭をよぎる大きな不安があります。

「木造って、あの台風で本当に大丈夫なの?」

「沖縄の強力なシロアリにやられて、すぐダメになるんじゃない…?」

この2つの大きな不安、家づくりを考え始めた方なら誰もが一度は抱くものです。私自身も、もちろんそうでしたが、調べていくうちに、昔の木造住宅のイメージはやっぱり古かったということが分かってきました。

「木造は台風に弱い」は昔の話。重要なのは「家の強度」そのもの

沖縄に住む以上、台風への備えは絶対です。

確かに、昔の木造家屋が台風で被害を受けたという話を耳にすることはありました。そのイメージが、今も「木造=台風に弱い」という不安に繋がっているのかもしれません。

しかし、今の家づくりでは、建物の強度を客観的に示すための様々な基準があります。例えば「耐震等級」という言葉は、地震への強さを示す基準として使われます。

実は、私が家を建てた当時は「耐風等級」という言葉自体をよく知らなかったのですが、今振り返れば、工務店選びの際に「構造計算をしっかり行い、台風にも耐えられる強度を確保しているか」を確認することが重要だったと感じています。

「私たちの建てる家は、沖縄の厳しい台風にも耐えられるよう、しっかり構造計算を行っています」と、自信を持って説明してくれる。そんな工務店を選ぶことが、安心への第一歩になるはずです。

沖縄の強力シロアリにどう立ち向かう?調べて分かった3つの防御策

そして、もう一つの大きな不安、シロアリ。

これについても、私自身、家づくりを通して色々と調べることで、現代の木造住宅がかなり進化しているかを知りました。

主に以下の3つの対策を組み合わせることで、シロアリに対する防御力を高めていることが分かりました。

- ベタ基礎で物理的にシャットアウト

昔の家で主流だった「布基礎」と違い、今は建物の底一面を鉄筋コンクリートで覆う「ベタ基礎」が標準になっています。これにより、シロアリが地面から侵入する経路を物理的にシャットアウト。 - 防蟻処理で薬剤のバリアを張る

基礎の外周部や、地面から1mの高さまでの木部材に、効果の高い防蟻(ぼうぎ)薬剤を塗布。これで、シロアリを寄せ付けない薬剤のバリアで家を守るというわけです。 - シロアリに強い木材を選ぶ

特に湿気に触れやすい土台部分には、シロアリが嫌う成分を含む「ヒノキ」や「ヒバ」といった木材を使用することが有効だとされています。

これらの対策に加えて、多くの工務店では定期的な点検と保証を行う「シロアリ保証」も用意されています。

結局のところ、台風やシロアリへの対策は、「木造かRCか」という構造の問題以上に、いかに適切な設計と丁寧な施工が行われているかという品質の問題なのです。

- 沖縄で家を建てる際に気になる台風やシロアリ対策について、より具体的な実践例や体験談を知りたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。実際の現場での工夫や、筆者のリアルな声が詰まっています。

≫【体験談】沖縄で高気密高断熱の家づくり。私が「これだ!」と確信した日

快適の鍵は「C値1.0以下」。高気密高断熱と換気で実現する究極の住み心地

ここまで、コストや耐久性についてお話ししてきました。

しかし、私が高性能住宅を選んだ最大の理由は、何と言っても「一年中、家の中が快適であること」、これに尽きます。

そして、その快適さを測る上で、避けては通れない非常に重要なキーワードがあります。

それが「C値(シーち)」です。

なんだか難しそうな言葉が出てきましたね。

C値とは、要するに「その家に、どれくらい隙間があるか」を示す数値のこと。この数字が小さければ小さいほど、隙間が少なく、気密性が高い家ということになります。

一般的に、C値が1.0㎠/㎡以下であれば「高気密住宅」と呼ばれます。

この「高気密」であることは、沖縄の家づくりにおいて、私たちが思っている以上に重要な意味を持つのです。

なぜなら、気密性が高い家は、例えるなら「性能の良い魔法瓶」のようなものだから。

一度エアコンで涼しくしたり、暖かくしたりした空気が、隙間から外に漏れ出しにくい。そして、外の暑い(寒い)空気が、隙間から中に入り込みにくい。だから、少ないエネルギーで、家全体を快適な温度に保つことができるのです。これが、光熱費の安さにも直結します。

さらに、もう一つ大切なことがあります。それは「換気」です。

気密性が高い家だからこそ、給気口と排気口をしっかり計画した「計画換気」がうまく機能します。外のジメジメした空気の侵入を最小限に抑えながら、家の中の空気を効率よく入れ替えることができる。これにより、カビや結露のリスクをぐっと減らすことにも繋がります。

なるほど、C値が快適さの鍵!とにかく数字が小さい会社を選べばいいんだ!

ここで1つだけ気をつけてほしいこと。

C値はたしかに重要な指標だけど、数字だけを追い求める『C値競争』に惑わされないでくださいね。

C値を良くするためには、現場での丁寧で精密な施工が不可欠。

つまり、C値は、その工務店がどれだけ真摯に家づくりと向き合っているかを示す「誠実さのバロメーター」とも言えます。

だからこそ、工務店を選ぶ際に確認しておいて欲しいことは。

- C値の目標値をいくつに設定しているか

- 実際に気密測定を行い、結果を施主に見せてくれるか

ということ。

この質問に、明確な目標値を提示し、「もちろんです、全棟で測定しています」と胸を張って答えてくれる会社。そんな会社こそ、信頼できるパートナー候補と言えますね。

後悔しない工務店選びの鍵。「私が実践した効率的な情報収集と、たった一つの質問」

さて、ここまで沖縄の家づくりにおける構造や性能について、私なりの考えをお話ししてきました。

色々な情報が出てきて、「頭では分かったけど、じゃあ具体的にどうやって信頼できる工務店を探せばいいの?」と感じている方も多いのではないでしょうか。

家づくりは情報戦。しかし、無数にある情報の中から、自分に合った会社を見つけ出すのは、骨の折れる作業ですよね。

私自身、家づくりを始めた当初は、手当たり次第に完成見学会を回り、各社の営業トークに耳を傾け…を繰り返すうちに、情報が多すぎて何が本当か分からなくなり、そして最終的に感じたのが疲弊感。

そんな失敗から学んだ、「私が実践して、これは効果があった」と断言できる、効率的な情報収集の方法と、パートナー候補の本質を見抜くための、たった一つの質問を、今回お伝えします。

ステップ1:自宅で始める、賢い情報収集

まず、私がおすすめしたいのは、自宅にいながら、複数の会社の情報を公平に比較できる「一括資料請求サービス」を活用することです。

私も家づくりの初期段階で、タウンライフ家づくりというサービスを利用しました。これが、とても便利だったのです。

- 時間の節約になる: 週末を潰して住宅会社をハシゴしなくても、一度の入力で複数の会社から資料や間取りプランが届きます。共働きや子育てで忙しい時期にこそ、試してみてほしい方法です。

- 冷静に比較できる: 担当者のペースに乗せられることなく、自分のペースで各社の特徴や強みをじっくり比較検討できます。

- 「自分だけの基準」が作れる: 複数のプランを見ることで、「自分たちが本当に大切にしたいのは、デザイン?性能?それとも価格?」といった、家づくりの軸が自然と見えてきます。

「知らなかった」というだけで、時間や労力を無駄にしてしまうのは、あまりにもったいない。家づくりの第一歩は、まず賢く、効率的に情報を集めることから始まります。

「知らなかった」というだけで

時間や労力を無駄にしてしまうのはもったいない。

【PR】タウンライフ家づくり

- 「一括資料請求サービスの活用をおすすめしましたが、タウンライフ家づくりの具体的な利用体験談も、別記事で詳しくレビューしています。」

≫ 沖縄で注文住宅の一括見積り!管理人が経験した「タウンライフ家づくり」のメリットを徹底レビュー!

ステップ2:本質を見抜く「たった一つの、最も重要な質問」

そして、いくつかの会社に絞り込み、いよいよ直接話を聞く段階になったら、ぜひこの質問をしてみてください。この質問への答え方一つで、その会社が家づくりに対してどれだけ誠実に向き合っているか、その姿勢まで見えてくると私は考えています。

それは、

気密測定は、全棟で実施していますか?

もしお願いした場合、測定に立ち会わせていただくことは可能ですか?

という質問です。

なぜこの質問が重要なのか。

それは、設計図の上の計算値(UA値など)だけでなく、実際に建てられた家一棟一棟の「現場の品質」を客観的な数値(C値)で証明しようとする意志が、この質問への答えに凝縮されているからです。

「気密測定は全棟実施」

「立ち会いも歓迎」

もし担当者がこう答えてくれるなら、その会社は自社の施工品質に自信と誇りを持っている証拠。それは、施主にとってこれ以上ない安心材料になりますね。

- 信頼できる工務店選びや、実際にどんな質問をすれば良いのか迷っている方は、私が実際に工務店とやり取りした体験談もぜひご覧ください。きっと家づくりのヒントになるはずです。

≫【体験談】沖縄で高気密高断熱の家づくり。私が「これだ!」と確信した日

【まとめ】沖縄の注文住宅、木造かRCかの答えは自分の中に。後悔しないための思考法

【沖縄の家づくり】

後悔しないための重要ポイント確認クイズ

私がこの記事で伝えたかった大切なこと、しっかり届いていますか?

後悔しない家づくりのために、一緒に内容を振り返ってみましょう!

私が「沖縄の家づくりで本当に比較すべき論点」として最も重視していることは何でしょう?

私が実家のRC住宅で体験し、高性能住宅を建てるきっかけとなった「最大の不満」は何だったでしょう?

我が家の1年間の電気代データから分かった、太陽光の売電収入を差し引いた後の「実質的な月平均の電気代」はおよそいくらだったでしょう?

家の快適性の鍵となる性能値「C値(気密性)」について、この記事ではどのような考え方を伝えているでしょう?

信頼できる工務店かを見極めるために、私が「最も重要な質問」として挙げたのは何に関する内容だったでしょう?

今回は、沖縄の家づくりにおける「木造か、RCか」という大きなテーマについて、私なりの視点でお話しさせていただきました。

家づくりは、本当にたくさんの情報収集と、数えきれないほどの決断の連続ですよね。特に、沖縄という少し特殊な気候の中では、本土の常識がそのまま通用しないことも少なくありません。

もし、この記事を通じて、「構造の違い」だけでなく、その先にある「家の性能」や「生涯コスト」といった、暮らしの質に直結する大切な視点に気づくきっかけとなれたなら、これ以上に嬉しいことはありません。

周りの声や昔ながらの常識も大切ですが、最終的にその家に住み、長い時間を過ごすのは、他の誰でもないご自身とそのご家族です。

どうか、情報に流されることなく、この記事でお伝えしたような「確かな物差し」を一つひとつ手に入れて、ご自身の家族にとって何が最適なのかを、じっくりと考えてみてください。

この記事が、そのための判断材料として、少しでもお役に立てたなら幸いです。

- RC造で高気密高断熱住宅を検討している方は、最新の業界事情やハウスメーカー選びの注意点をまとめたこちらの記事も必見です。沖縄のRC造住宅の「理想と現実」を知りたい方はぜひご覧ください。

≫沖縄でRC造・高気密高断熱を建てる前に!知っておくべき注意点まとめ

最後まで読んでいただきありがとうございます!

良かったら、感想や疑問、何でもコメント下さい♪

沖縄の建築情報が少ないのが難点!

LINEオープンチャットも開設しました!

お互いに情報交換しましょう☆

2022.05

\LINEのオープンチャット開設!/

沖縄でゼロから家づくりに悩んでいませんか?そんな方にとって情報収集&情報交換ができる場をつくりました!

【参加方法】

- スマホでQRコードを読み取る

- または、コチラから参加できます^^

コメント