- 沖縄で高気密高断熱住宅を建てたいけど、実際の電気代ってどれくらいかかるんだろう…

- 太陽光発電や全館空調を導入したら、本当に電気代は安くなるの?

- 沖縄の高温多湿な気候でも、高気密高断熱住宅は本当に快適なの?電気代がかさむだけじゃない?

- 実際に住んでいる人の、リアルな電気代データや体験談が知りたい!

- 初期費用は高いけど、高気密高断熱住宅の電気代は本当に元が取れるくらいお得なの?

今回は、そんな疑問や不安を抱えている方に向けて、沖縄で高気密高断熱住宅を新築し、1年間暮らしてみた我が家のリアルな電気代事情を徹底的に解説していきます。

結論からいうと、沖縄の高気密高断熱住宅における我が家の実質的な月平均電気代は、太陽光発電の売電収入を差し引いて約4,188円(2024年4月~2025年3月実績)でした。

この金額だけを聞くと、「本当にそんなに安いの?」と驚かれるかもしれません。

もちろん、これには家の性能だけでなく、日々の暮らしの中での全館空調システムの使い方や、太陽光発電システムがしっかりと仕事をしてくれていることなど、いくつかの理由が隠されています。

「でも、それはあくまであなたの家の話でしょ?」

「うちは家族構成もライフスタイルも違うし、本当に参考になるの?」

「初期費用を考えると、やっぱり電気代だけじゃ判断できないよ…」

といった声が聞こえてきそうですね。たしかに、電気代は様々な要因で変動しますし、初期投資の回収については長期的な視点が必要です。

しかし、この記事では単に電気代のデータを提示するだけでなく、どのような住まい方や設備運用をしているのか、そして電気代以外のメリット(生活の質の向上など)についても具体的にお伝えします。この記事を読むことで、以下のことが分かります。

- 沖縄の高気密高断熱住宅における、太陽光発電あり・全館空調ありのリアルな月別電気代と年間収支

- 全館空調や便利な家電(カライエ、SwitchBot)の具体的な使い方と、それが電気代や快適性にどう影響するか

- 高気密高断熱住宅で実際に暮らしてみて感じた、電気代以外のメリットや注意点

沖縄での家づくりは、気候の特性上、本土とは異なる配慮が必要です。特に温熱環境とエネルギー効率は、快適な暮らしと家計に直結する重要なポイント。この記事が、皆様の家づくりにおける情報収集の一助となり、後悔のない選択をするための判断材料となれば幸いです。

沖縄 高性能住宅 電気代は実質月平均約4,188円!「太陽光・全館空調・蓄電池のある我が家の1年間の実測データ」全公開

「沖縄で高性能住宅を建てたいけど、実際の電気代ってどれくらいかかるんだろう…」

特に、一年を通して高温多湿な沖縄では、冷暖房や除湿にかかる電気代は家づくりにおいて非常に大きな関心事ですよね。私自身、家を建てる前は同じように情報を集めていましたが、なかなかリアルなデータに巡り合えませんでした。

この記事では、実際に沖縄で高性能住宅(高気密高断熱・木造・全館空調)を新築し、暮らし始めてからの電気代の実測データを包み隠さず大公開します。具体的には、我が家の2024年4月から2025年3月までの丸1年間の電気代を分析したところ、太陽光発電の売電収入を差し引いた実質的な電気代負担は月平均で約4,188円という結果になりました。

もちろん、この金額は太陽光発電の売電収入をしっかりと考慮に入れた上でのものです。この記事を読めば、沖縄の高性能住宅における電気代のリアルなイメージを掴んでいただけるはず。これから家づくりを検討されている方の、一つの確かな判断材料となれば幸いです。

我が家の住宅スペックと家族構成:電気代を知るための前提情報

さて、具体的な電気代データをお見せする前に、まずは我が家の基本的な情報について少しだけ触れさせてください。電気代というものは、家の性能だけでなく、住まい方や家族構成によっても大きく変わってきます。これらの前提情報があることで、提示するデータがより具体的にイメージしやすくなるはずです。

我が家は、沖縄県内に2024年に新築した木造の高気密高断熱住宅です。主な住宅スペックは以下の通りです。

- 延床面積: 約103㎡ (約31坪)

- C値(相当隙間面積): 0.4 ㎠/㎡

- UA値(外皮平均熱貫流率): 0.66 W/㎡K

- ηAC値(冷房期の平均日射熱取得率): 1.8

- 太陽光発電システム容量: 5.5 kW

- 空調システム: 全館空調システムを採用

これらの数値は、沖縄の気候でも快適に過ごせるように、そしてエネルギー効率も考慮して、工務店さんとじっくり相談して決定したものです。特にC値0.4という気密性能は、計画的な換気と冷暖房効率の向上に貢献してくれていると感じています。

家族構成は、私と妻、そして4人の子供たちの6人家族です。日中は学校や仕事で不在のこともありますが、夕方以降や休日は家族みんなで家で過ごすことが多いです。

このような住宅スペックと家族構成のもとでの電気代データとなります。ご自身の計画されている住宅の規模や性能、ご家族の状況などと照らし合わせながら、参考にしていただければ幸いです。

- 電気代を抑えるためには、シーリングファンなどの空調補助機器の選び方も重要です。我が家で実際に使っているシーリングファンの電気代や効果について詳しくまとめた記事も参考になるはずです。

≫シーリングファンは無駄?購入前に知っておきたい効果とデメリット

【実測データ】2024年4月~2025年3月の電気代と太陽光売電収入を徹底分析(契約プラン:Eeホームホリデー)

お待たせしました。それでは、我が家の2024年4月から2025年3月までの丸1年間の電気代と太陽光発電による売電収入の具体的なデータを公開します。我が家が契約している電気料金プランは、沖縄電力の「Eeホームホリデー」です。

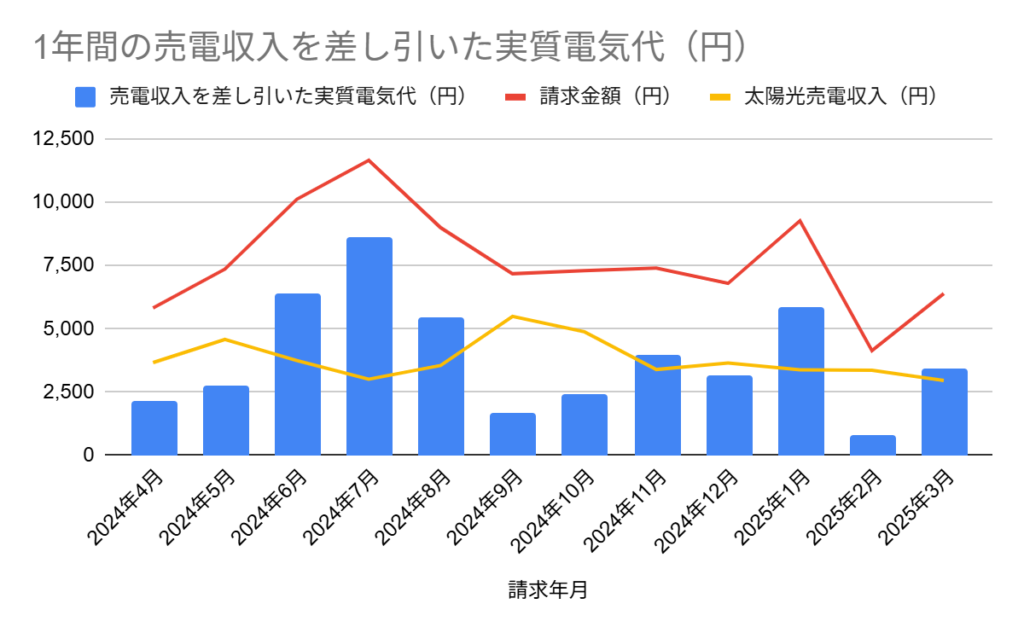

まず、月ごとの電気ご使用量(kWh)、ご請求金額(円)、そして太陽光発電システムによる売電収入(円)をまとめた表をご覧ください。さらに、太陽光の売電収入を差し引いた「実質電気代(円)」も算出しています。これが、実際に我が家が負担している月々の電気代ということになります。

| 請求年月 | 合計電気 使用量(kWh) | 請求金額(円) | 太陽光 売電収入(円) | 売電収入を差し引いた 実質電気代(円) |

|---|---|---|---|---|

| 2024年4月 | 288 | 5,816 | 3,664 | 2,152 |

| 2024年5月 | 344 | 7,353 | 4,576 | 2,777 |

| 2024年6月 | 426 | 10,111 | 3,744 | 6,367 |

| 2024年7月 | 452 | 11,646 | 3,008 | 8,638 |

| 2024年8月 | 357 | 8,990 | 3,552 | 5,438 |

| 2024年9月 | 338 | 7,171 | 5,488 | 1,683 |

| 2024年10月 | 326 | 7,293 | 4,880 | 2,413 |

| 2024年11月 | 316 | 7,393 | 3,392 | 4,001 |

| 2024年12月 | 262 | 6,791 | 3,648 | 3,143 |

| 2025年1月 | 385 | 9,261 | 3,376 | 5,885 |

| 2025年2月 | 315 | 7,250 | 3,360 | 3,890 |

| 2025年3月 | 297 | 6,828 | 2,960 | 3,868 |

| 年間合計 | 4,106 | 95,903 | 45,648 | 50,255 |

| 月平均 | 342 | 7,992 | 3,804 | 4,188 |

いかがでしょうか。これが沖縄の我が家の高性能住宅における、1年間の電気代と太陽光収入のリアルな実態です。

年間の実質的な電気代負担額は50,255円、月平均にすると約4,188円となりました。もちろん、これはあくまで我が家のケースであり、住宅の規模や性能、ライフスタイル、そしてその年の天候によっても変動するものです。

しかし、具体的な数字を見ることで、より現実的なイメージが湧いたのではないでしょうか。次の見出しでは、このデータから何が見えてくるのか、もう少し掘り下げて分析していきます

データから判明!沖縄の高性能住宅における電気代「季節変動と我が家のリアルな実態」とは?

さて、具体的な数値データをご覧いただきましたが、この1年間の電気代の推移から、沖縄の高性能住宅におけるいくつかの特徴や、我が家ならではのリアルな実態が見えてきます。

まず注目したいのは、やはり季節による電気使用量の変動です。

沖縄といえば、長く厳しい夏。予想通り、我が家でも冷房を本格的に使い始める5月頃から電気使用量が増加し始め、7月には年間で最も高い電気代(請求額11,646円、実質負担8,638円)を記録しています。この時期は、全館空調をほぼフル稼働させているため、どうしても電気代は上がりますね。

ここで、以前住んでいたアパートの夏の電気代と比較してみましょう。

- 以前のアパート(23年夏 リビング・寝室エアコン+除湿機使用)の電気代

- 23年6月: 10,132円

- 23年7月: 11,480円

- 23年8月: 14,557円

- 23年9月: 14,232円

- 現在の高性能住宅(24年夏 全館空調)の実質電気代

- 24年6月: 6,367円

- 24年7月: 8,638円

- 24年8月: 5,438円

- 24年9月: 1,683円

アパートでは各部屋のエアコンをフル稼働させ、さらに除湿機も使っていましたが、それでも家全体の快適性は今の高性能住宅には及びませんでした。それに対して、現在の高性能住宅では、家全体が快適な状態を保てて、夏のピーク時でも実質負担額が以前のアパートの電気代を下回っている月が多いというのは、大きな進歩だと感じています。個人的には納得の範囲内です。

次に、1年間の電気代の主なポイントを整理すると以下のようになります。

- 夏の冷房期(5月~9月頃):

- 電気使用量・請求額ともに高くなる傾向。7月がピーク(請求額11,646円、実質負担8,638円)。

- 全館空調の稼働が主な要因。

- 太陽光発電の効果:

- 日照時間の長い春から秋にかけて、売電収入が電気代負担を大幅に軽減。

- 9月は実質電気代が年間最少の1,683円を記録。これは太陽光発電の貢献が大きい。

- 冬の暖房期(12月~2月頃):

- 実質電気代は3,000円台~5,000円台で比較的安定。

- 高気密高断熱性能により、過度な暖房運転が不要。

- 梅雨時期の除湿運転(6月頃):

- 全館空調の除湿機能と「ダイキン カライエ」の併用で、電気使用量・請求額ともに高め(請求額10,111円、実質負担6,367円)。

- 快適性とカビ対策のための必要なコスト。

このように、1年間のデータを通して見ると、沖縄の高性能住宅の電気代は、夏の冷房負荷、太陽光発電の発電量、そして梅雨時期の除湿運転が大きな変動要因となっていることが分かります。

そして、これらの要素を総合的に考慮した結果、高気密高断熱性能と全館空調、太陽光発電の組み合わせによって、年間を通じた実質的な電気代負担は月平均約4,188円に抑えられているという、これが我が家のリアルな実態です。

ただ、1年暮らしてみて、小屋裏エアコンの設定温度や1階エアコンの稼働時間、またカライエの稼働時間もまだまだ試行錯誤の段階です。次の1年もこれらの運用を最適化しながらデータを蓄積し、さらなる快適性と省エネ性の両立を目指していきたいと考えています。

また、我が家には蓄電池も設置しています。これは経済的メリットよりも、主に台風などの災害時に備えるための設備と割り切っていますが、そういった安心感も高性能住宅での暮らしの一部です。蓄電池の詳細については、また別の機会にお話しできればと思います。

沖縄 高性能住宅 電気代以上の価値!「全館空調と神アイテムで実現した超快適生活」の秘訣

ここまでは、主に電気代という数値データに焦点を当ててお話してきました。月々の実質的な電気代負担が平均で約4,188円という結果は、高性能住宅を検討されている方にとって一つの目安になるかもしれません。

しかし、実際に暮らしてみて強く感じるのは、高性能住宅がもたらしてくれる価値は、電気代の安さだけではないということです。それは、日々の暮らしの中で実感する「快適さ」。沖縄の厳しい暑さやジメジメとした湿気から解放され、一年を通して心地よい室内環境で過ごせることは、何にも代えがたい大きなメリットだと感じています。

この章では、我が家が導入している全館空調システムのリアルな使い方や、快適な生活をさらに後押ししてくれる「神アイテム」と勝手に呼んでいる設備たちについて、具体的な体験談を交えながらご紹介します。これらが、電気代だけでは測れない「超快適生活」の秘訣かもしれません。

「夏26℃冬24℃が最適解!」全館空調24時間運転、試行錯誤で見つけた我が家の設定と電気代

我が家の快適な室内環境を支える大黒柱は、なんといっても全館空調システムです。家中の温度を均一に保ち、どこにいても快適に過ごせるのは本当にありがたいですね。ただ、この全館空調、導入当初は「一体どんな設定がベストなんだろう?」「電気代は大丈夫かな?」と、手探り状態だったのも事実です。

1年間暮らしてみて、ようやく「これが我が家の最適解かな?」という設定が見えてきました。

- 夏の冷房運転(主に5月~10月頃):

- 設定温度:26℃

- 運転モード:冷房

- 運転スケジュール:

- 小屋裏に設置しているメインのエアコンは基本的に24時間連続運転。これにより、家全体の基本的な涼しさを保ちます。

- 1階の補助的なエアコンは、日中家族が不在の時間は停止させ、夕方帰宅する時間に合わせて自動で稼働するように設定しています。

- 冬の暖房運転(主に11月~3月頃):

- 設定温度:24℃

- 運転モード:暖房

- 運転スケジュール:

- 小屋裏に設置しているメインのエアコンは、夏場とは異なり、日中は運転を停止しています。高気密高断熱のおかげで、日中の太陽光だけでも室内は十分に暖かく、エアコンなしでも全く問題ありません。

- そして、夕方16時頃に暖房運転を開始し、翌朝7時頃には停止するスケジュールを組んでいます。就寝中や朝の支度の時間帯に快適な室温を保つことを目的としています。

「24時間運転なんて、電気代がものすごくかかるんじゃないの?」と心配されるかもしれません。私も最初はそう思っていました。しかし、高気密高断熱住宅の場合、一度快適な室温になれば、その状態を維持するのに必要なエネルギーは意外と少ないのです。特に冬場は、日中の運転を停止しても室温が急激に下がることはなく、短時間の運転で快適な暖かさを維持できています。こまめに電源をオンオフするよりも、むしろ緩やかに連続運転させた方が良いという話も聞きますが、我が家の場合は冬場のこの間欠運転でも十分に快適です。

実際に、前章で見ていただいた通り、夏のピーク時でも実質電気代は8,000円台、冬場は3,000円~5,000円台で推移しています。もちろん、これは太陽光発電の恩恵も大きいですが、全館空調を導入するにあたって恐れていたほどの電気代にはなっていません。

重要なのは、家の性能を信じて、ケチケチしすぎないこと。そして、自分たちのライフスタイルや体感に合わせて、設定温度や運転時間を試行錯誤しながら最適解を見つけていくことだと感じています。例えば、最初はもう少し設定温度を低くしたり、運転時間を短くしたりも試しましたが、結果的に今の「夏26℃(基本24時間運転)、冬24℃(夜間中心運転)」というスタイルが、我が家の快適性と電気代のバランスポイントになっています。

梅雨の洗濯物もカラリ!「ダイキン カライエの感動体験談」気になる電気代と導入のコツ

沖縄の家づくりにおいて、避けて通れないのが梅雨時期の湿気対策と洗濯物の乾燥問題です。以前の家から部屋干しには慣れていたため、新築でもランドリールームを設けて部屋干しする計画でした。

ただ、本土の情報を調べていると「高気密高断熱住宅は室内湿度が低く、部屋干しでもすぐ乾く」といった口コミをちらほら見かけましたが、ここは沖縄。年中湿度が高い沖縄で、本当に除湿機なしで大丈夫なのか?という懸念は常にありました。

特に我が家はランドリールームとウォークインクローゼットが隣接しているので、衣類への影響も考えると、しっかりと湿度をコントロールしたいところです。

そこで導入したのが、壁掛け式の除湿機「ダイキン カライエ」です。これをランドリールームに設置したことで、梅雨時期の洗濯物ストレスが劇的に軽減されました。結果として、これは大正解だったと感じています。

カライエを導入して良かった点は、その空間全体の湿度を安定的に下げてくれること、そして結果的に洗濯物が乾きやすい環境を作ってくれることです。

夜寝る前に洗濯物を干してカライエのスイッチを入れれば、翌朝にはほとんどの洗濯物がスッキリと乾いています。洗濯物が乾かなければ取り込めず、次の洗濯物が待った無しで控えている…そんな負の連鎖からも解放されました。

気になるのは電気代です。正直なところ、カライエを頻繁に使う梅雨時期(特に6月)は、やっぱり電気使用量も電気代も上がってしまいました。前章のデータでも、6月の電気代が他の月に比べて少し高くなっているのは、このカライエの稼働も大きな要因の一つです。予想はしていましたが、実際に請求を見ると「やっぱりか…」という気持ちでしたね。

しかし、考えてみてください。あのジメジメとした梅雨時期に、洗濯物が気持ちよく乾く快適さ。生乾きの臭いに悩まされない生活。そして、ランドリールームだけでなく、隣接するウォークインクローゼットまで含めて湿度を適切に保ち、衣類をカビから守れる安心感。これらを総合的に考えると、多少電気代が上がったとしても、それ以上の価値があると私は確信しています。

さて、カライエの導入にあたって非常に重要なのが設置計画です。

カライエはデシカント方式を採用しており、一般的なコンプレッサー式の除湿機とは仕組みが異なります。設置に関する主なポイントは以下の通りです。

- 排湿の仕組み:

- 除湿した水分は、液体の水としてではなく、高湿度の空気(熱を含んだ湿った空気)として屋外に排出します。

- そのため、一般的な除湿機のような排水タンクや排水ホースを排水管に接続する構造ではありません。

- 必要な工事:

- 付属の専用排湿ホース(直径約5cm)を壁に貫通させ、屋外に出す必要があります。

- 屋外側のホース先端には、雨水の侵入を防ぐためのウォールカバーや、外気の逆流を防ぐためのダンパーなどの設置が推奨されます。

- 計画の重要性:

- これらの工事は、やはり新築時に工務店さんとしっかりと打ち合わせをし、計画的に壁の貫通位置や屋外の処理を決めておくことが、美観と機能性を両立させる上で非常に重要です。後付けも不可能ではありませんが、制約が多くなる可能性があります。

価格については、私が購入した当時は本体が約6万円で、5年間の延長保証も付けることができました。一般的な高性能な据え置き型除湿機と比較しても、価格的に大きな差はないのではないでしょうか。

カライエは、直接的に衣類に温風を当てて乾燥させる衣類乾燥機とは異なり、空間全体の湿度をコントロールすることに特化した除湿機です。しかし、その結果として洗濯物が乾きやすい環境が生まれ、さらにウォークインクローゼットまで含めた広範囲の湿度を快適に保つためには、連続運転も可能なカライエは我が家にとって最適解だったと感じています。沖縄の頑固な湿気対策として、検討する価値のある一台です。

SwitchBotで温湿度を徹底管理!カビ発生リスクを抑えるリアル体験談と活用法

沖縄で快適な暮らしを実現する上で、温度と同じくらい、いや、もしかしたらそれ以上に重要なのが湿度管理です。特に高気密高断熱住宅は、一度室内に湿気がこもると逃げにくいという側面もあるため、住んでいる私たちが積極的に温湿度を把握し、コントロールしていく意識が大切だと感じています。

そのために我が家で活用しているのが、スマート温湿度計「SwitchBot 温湿度計」と、それをインターネットに繋いでデータを記録・遠隔確認できるようにする「SwitchBot ハブミニ」です。これらを導入したことで、我が家の温湿度環境が「見える化」され、適切な対策を講じるための一助となっています。

旧居のアパート時代、私は幸いにもカビに直接悩まされることは少なかったのですが、それは窓を極力開けず、外の湿気を室内に入れないようにかなり意識していたからです。当時からSwitchBotの温湿度計を設置して室内の温湿度を気にしていました。しかし、同じアパートに住んでいた方がカビに悩んでいるという話を聞いたことがあり、沖縄における湿度管理の重要性を痛感し、窓を開けずに湿度管理を徹底していて良かったと心から思いました。もし無頓着に窓を開放していたら、間違いなくカビのリスクは高まっていたでしょう。

新居ではその経験を踏まえ、家を建ててすぐにSwitchBotの温湿度計をリビング、寝室、小屋裏など、家の中の主要な場所に加え、屋外にも設置しました。これにより、スマートフォンからいつでも各部屋と屋外の温湿度を確認できるのはもちろん、過去のデータもグラフで簡単に振り返れるようになったのです。

この「見える化」がもたらした具体的な変化と活用法は以下の通りです。

- 客観的な状況把握と行動の変化:

- 室内だけでなく屋外の温湿度も同時に把握できるため、より的確な判断が可能になります。

- 例えば、外気の湿度が高い時は、玄関ドアの開け閉めも素早く行い、極力外気を入れないように子供たちにも口酸っぱく伝えています。逆に、外の湿度が室内よりも低い快適な日(沖縄では稀ですが…)は、少し気を緩めてドアの開け閉めができます。

- 「リビングの湿度が少し上がってきたから、全館空調の除湿を強めにしよう」といった判断も、室内外の状況を比較しながら行えます。

- 湿度コントロールの現実と目標:

- 理想を言えば、カビが発生しにくいとされる湿度60%以下を常にキープしたいところです。しかし、私のブログで公開しているデータをご覧いただければ分かる通り、沖縄の過酷な外気湿度の影響もあり、室内湿度が常に60%を下回るというのは非常に難しいのが現実です。

- それでも、SwitchBotで温湿度を常に監視し、全館空調やカライエを適切に運用することで、外気よりも大幅に低い湿度を維持し、体感として快適な状態を作り出すことは可能です。今のところ、新居でカビが発生したことはありませんが、油断せずに状況を注視しています。

- 全館空調の適切な運用補助:

- 各部屋の温湿度を把握することで、全館空調の設定が適切かどうかを判断する材料にもなります。「この部屋は少し温度が高いから、送風口の向きを調整しよう」といった細かな調整にも役立っています。

- 長期的なデータ分析の可能性:

- SwitchBotハブミニと連携させることで、データがクラウドに保存されるため、1年を通じた温湿度の変化を分析することも可能です。これにより、季節ごとの最適な空調設定や除湿対策など、より深い考察ができるようになります。

もちろん、SwitchBot温湿度計を設置したからといって、それだけで湿度が下がるわけではありません。大切なのは、得られたデータを基に、沖縄の気候特性を理解し、その上でできる限りの対策(空調管理、除湿機の運用、生活習慣の工夫など)を継続することです。そのための「目」となるSwitchBotは、沖縄の家づくりにおいて非常に心強い味方です。

価格も比較的リーズナブルで、設置も簡単。各部屋に置くのはやりすぎかもしれませんが、少なくとも室内の主要な場所と屋外に一台ずつ設置し、内外の環境を比較できるようにするのは、沖縄で快適な湿度管理を目指す上で非常に有効な手段だと思います。

「電気代だけじゃない!」高性能住宅がもたらす生活の質の向上

ここまで、沖縄の高性能住宅における電気代のリアルなデータや、全館空調、便利なアイテムについて具体的にお話ししてきました。月々の電気代が抑えられるのはもちろん大きな魅力ですが、実際に1年間暮らしてみて強く感じるのは、高性能住宅がもたらしてくれる価値は、決して電気代だけでは測れないということです。

それは、日々の暮らしの中で実感する「生活の質(QOL)の向上」に他なりません。

以前住んでいたアパートと比較しながら、その変化を見ていきましょう。

- 温熱環境の劇的な改善:

- 旧居(アパート): 夏は各部屋のエアコンをフル稼働させて、なんとか部屋の快適度を保っていました。冬は足元が冷えやすく、お風呂上がりなどは特に寒さを感じることが多かったです。

- 新居(高性能住宅): 全館空調のおかげで、家中のどこにいても一年を通してほぼ一定の快適な温度が保たれています。「暑い」「寒い」といった極端な不快感から解放されました。冬場も以前のように厚着をする必要はなくなり、長袖長ズボンで快適に過ごせるようになりました。沖縄ではヒートショックの事例は少ないと聞いていますが、それでもお風呂場と脱衣所の温度差が少ない点は、家族の健康を考えると安心感があります。

- 湿度コントロールの変化と工夫:

- 旧居(アパート): 窓を閉め切り、除湿機を常に稼働させていたため、ジメジメ感自体はあまりありませんでした。しかし、その分電気代はかさんでいましたし、除湿機の水タンクの水をほぼ毎日捨てる手間はかなりの負担でした。

- 新居(高性能住宅): 全館空調の除湿機能やカライエ、そしてSwitchBotでの温湿度管理によって、室内の湿度をコントロールする意識は継続しています。沖縄の過酷な湿度環境なので油断はできませんが、以前のような頻繁な水捨ての手間からは解放されました。カライエは空間全体の湿度を下げるのが得意ですが、衣類乾燥という点では、以前使っていたルーバー付きの除湿機の方が洗濯物に均一に風が当たり、乾きムラは少なかったかもしれません。カライエの場合、本体に近い衣類はよく乾きますが、少し離れた場所や重なった部分は乾きにくいことがあるのが正直なところです。それでも、ランドリールーム全体の湿度を下げてくれる効果は大きいです。

- 遮音性に関するリアルな声:

- 旧居(アパート): 4階に住んでいたこともあり、騒音からは比較的離れていました。また、RC造だったためか、構造がしっかりしており、台風時の揺れもほとんど感じませんでした。正直なところ、アパートの方が遮音性は高かったと感じています。

- 新居(高性能住宅): 高気密住宅なので本来であれば遮音性は高いはずですが、我が家はダクトレスの第三種換気を採用しているため、壁に設けられた給気口や排気口からどうしても音が漏れてしまいます。これは計画換気上、当然の結果ではあります。引っ越してから何度か近くで雷が鳴りましたが、その地響きも室内まで感じます。まだ大きな台風は経験していませんが、強風時には通気口からの風の音が気になることもあります。この点は、高性能住宅でも換気方式によっては一長一短がある部分だと実感しています。

- 災害時への備えと安心感:

- 沖縄に住む以上、台風は避けて通れません。新居では、構造的な強さはもちろんのこと、蓄電池を設置したことで、万が一の停電時にもある程度の電力が確保できるという安心感が加わりました。これは、経済的なメリット以上に、家族の安全を守る上で非常に大きな価値があると考えています。

もちろん、高性能住宅を建てるためには初期費用がかかります。そして、実際に住んでみると、一般的なイメージとは異なる部分(例えば遮音性など)に気づくこともあります。しかし、温熱環境の快適さ、湿度管理のしやすさ(手間は減ったが工夫は必要)、そして何よりも災害への備えといった点で、QOLは確実に向上したと感じています。

電気代という目に見える数値だけでなく、日々の快適さ、健康への配慮、そして万が一の時の安心感。これらを総合的に考え、自分たちの優先順位と照らし合わせながら、納得のいく家づくりを進めることが大切なのではないでしょうか。

【まとめ】沖縄の高性能住宅、実質月平均電気代約4,188円!入居1年間のリアルデータと快適生活の秘訣

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

- 沖縄の高性能住宅、我が家の実質的な月平均電気代は約4,188円である(2024年4月~2025年3月実績、太陽光売電収入控除後)。

- 太陽光発電システムは、電気代負担の軽減に大きく貢献している。

- 夏の冷房負荷、梅雨時期の除湿運転が電気代の主な増加要因である。

- 冬場の暖房費は、高気密高断熱性能により比較的低く抑えられる。

- 全館空調の運用は、試行錯誤しながら自宅の性能とライフスタイルに合わせた最適解を見つけることが重要である。

- ダイキン カライエのような除湿機は、沖縄の梅雨時期の洗濯物乾燥や湿度管理に有効だが、電気代への影響も考慮する必要がある。

- SwitchBot温湿度計の活用で室内外の温湿度を「見える化」し、適切な湿度管理を意識することがカビ発生リスクの低減に繋がる。

- 沖縄の湿度環境は厳しく、室内湿度を常に理想値(例:60%以下)に保つのは難しいが、工夫次第で快適な湿度環境は実現可能である。

- 高性能住宅の価値は電気代だけでなく、温熱環境の快適性、湿度管理のしやすさ、静音性(換気方式による差あり)、災害時の安心感といったQOL全体の向上にある。

- 旧居(アパート)と比較して、夏の電気代負担は同等以下で家全体の快適性が向上し、冬の寒さからも解放された。

- 遮音性に関しては、高性能住宅でも換気方式(例:ダクトレス第三種換気)によっては給気口からの音漏れが気になる場合がある。

- 蓄電池の導入は、経済的メリットよりも災害時の備えとしての安心感が大きい。

- 高性能住宅での快適な暮らしは、家の性能だけでなく、住まい手の工夫と適切な設備運用によって実現される。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今回は、沖縄の高性能住宅における我が家のリアルな電気代データと、1年間暮らしてみて感じたアレコレについて、かなり詳しくお伝えしてきました。具体的な数値や体験談が、これから家づくりをされる方にとって、少しでもお役に立てたなら嬉しい限りです。

家づくりは、本当に多くの情報収集と決断の連続ですよね。特に沖縄という特殊な気候風土の中では、本土の常識がそのまま通用しないことも少なくありません。私自身、手探りで情報を集め、試行錯誤を繰り返しながら、ようやく今の暮らしに辿り着きました。

この記事でご紹介した電気代や全館空調の運用方法、便利なアイテムの話などは、あくまで「我が家の場合」の一例です。ご家族の人数やライフスタイル、建てる家の大きさや性能、そして何よりも大切にしたいことによって、最適な答えはきっと変わってくるはずです。

それでも、実際に住んでいる人のリアルな声やデータが、皆様が後悔のない家づくりを進める上での一つの「考えるヒント」や「比較材料」になれば、これ以上の喜びはありません。

これからも、沖縄での高性能住宅に関する情報や、日々の暮らしの中で気づいたことなどを、実体験に基づいて発信していきたいと思っています。もしよろしければ、またブログに遊びに来ていただけると励みになります。

皆様の家づくりが、素晴らしいものになりますよう、心から願っています。

- 高気密高断熱住宅の基本や、なぜ沖縄でも合理的なのかを知りたい方は、私の家づくり体験談もぜひご覧ください。

≫【体験談】沖縄で高気密高断熱の家づくり。私が「これだ!」と確信した日 - 沖縄での家づくり全般や、木造・RC造の比較、工務店選びのコツなど、より幅広い視点で知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。あなたの家づくりのヒントがきっと見つかります。

≫【沖縄注文住宅】木造orRC造?高性能住宅の施主が考える比較のコツ - リビング空間の使い方や家電選びで悩んでいる方は、テレビを置かずにプロジェクターを導入した我が家の体験談も参考になるはずです。空間の広がりや大画面体験のリアルを知りたい方はぜひご覧ください。

≫テレビを置かないプロジェクター生活のリアル!メリット&後悔したこと - 学び続ける仕組み作りが、最終的には“数字”を良くします。家事のスキマで知識を重ねるためのオープンイヤー活用と、3千円台で十分戦える理由を紹介しています。

≫耳を塞がないイヤホン!音漏れしない高級機より3千円台の快適さを選んだ理由

コメント